暗号通貨セクターにおける資本形成

著者:サウラブ・デシュパンデ

編集者: Block unicorn

序文

本日のトピックは、暗号資産の資本形成の進化について探ります。Coinbaseによる4億ドルのEcho買収とFlying Tulipによる永久プットオプションの実験は、資金調達メカニズムが根本的に再構築されていることを示しています。これらのモデルはそれぞれ異なるかもしれませんが、新しいプロジェクトが資金調達を行い、資金を投入する際には、公平性、流動性、そして信頼性を追求するという共通点があります。

私たちのパートナーであり、Decentralised.co のリサーチ ライターでもある Saurabh は、市場分析と設計解説を通じてこれらの実験を分析し、暗号通貨とリスク、報酬、コミュニティの信頼との間のますます洗練された関係を明らかにしました。

さて、本題に入りましょう。

Coinbaseのフルスタック資金調達帝国の構築

Coinbaseは最近、コビー氏が設立したコミュニティ型資金調達プラットフォームEchoを約4億ドルで買収しました。また、同取引でCoinbaseはポッドキャストを再開するためのNFTを2500万ドルで購入しました。このNFTが有効化されると、司会者のコビー氏とLedger Status氏は8つの新エピソードを制作する必要があります。Echoは300回以上の資金調達ラウンドで2億ドル以上を調達しています。

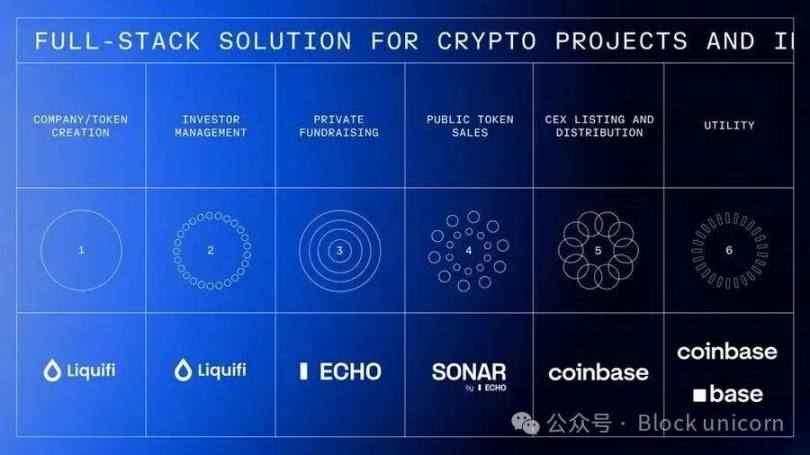

これにより、最近のLiquifiの買収に続き、Coinbaseの暗号プロジェクトトークンと投資のフルスタックレイアウトが完成します。

プロジェクトチームはLiquiFiを使用してトークンを発行し、株式構造を管理し、EchoのようなプライベートセールやSonarのようなパブリックセールを通じて資金を調達し、その後、Coinbase取引所に上場して二次取引を行うことができます。各段階で収益が発生します。LiquiFiはトークン管理手数料を徴収します。Echoは利益分配契約を通じて価値を獲得します。Coinbaseは上場トークンの取引から手数料を得ます。この統合されたテクノロジースタックにより、Coinbaseは取引フェーズだけでなく、プロジェクトライフサイクル全体を通して収益を生み出すことができます。

これはEchoにとって価値のある取引です。なぜなら、取引所との上流統合なしには持続可能な収益を生み出すことは困難だからです。現在、Echoのビジネスモデルはパフォーマンスフィーに重点を置いており、ベンチャーキャピタル投資と同様に、収益化には何年もかかる可能性があります。

Coinbaseは、資金調達の半分しか実現していない製品に、なぜこれほど高額な費用を支払ったのでしょうか? 2億ドルはEchoの収益ではなく、Echoが促進した総額に過ぎないことを思い出してください。Coinbaseはこの費用を、仮想通貨業界で最も尊敬されている人物の一人であるCobie氏との提携関係を築くために支払いました。さらに、CoinbaseはEchoのネットワーク効果、技術インフラ、規制上の地位、そして新興の仮想通貨資本形成の枠組みにおけるEchoの地位を高く評価しています。

MegaETHやPlasmaなどの有名なプロジェクトはEchoを通じて資金を調達しており、MegaETHはEchoの公開販売プラットフォームであるSonarを通じて追加資金調達を行うことを選択しました。

この買収により、Coinbase は、中央集権型の取引所に懐疑的な創業者の信頼、コミュニティ主導の投資ネットワークへのアクセス、そして純粋な暗号通貨からトークン化された従来の資産に拡大するためのインフラを獲得することになります。

すべてのプロジェクトには、チーム、ユーザー、個人投資家、そして一般投資家という3~4人のステークホルダーが存在します。インセンティブメカニズムとトークン配布の適切なバランスを見つけることは常に課題でした。2015年から2017年にかけて暗号通貨分野でICOが開始された際、私たちはそれがより多くの人々が初期段階のプロジェクトに「民主化」された形で参加できる、誠実なモデルだと考えていました。しかし、MetaMaskで接続する機会さえ得られないうちに一部のトークンが完売し、プライベートセールはホワイトリスト化され、ほとんどの個人投資家が除外されてしまいました。

もちろん、このモデルは規制上の配慮により進化していく必要がありますが、それはまた別の話題です。しかし、この記事ではCoinbaseの垂直統合だけでなく、その資金調達メカニズムの進化にも焦点を当てています。

フライングチューリップの永久プットオプション

アンドレ・クロニエ氏のFlying Tulipは、スポット取引、デリバティブ、レンディング、マネーマーケット、ネイティブステーブルコイン(ftUSD)、そしてオンチェーン保険を単一のクロスマージンシステムに統合した、フルスタックのオンチェーン取引所の構築を目指しています。製品レベルではCoinbaseやBinanceと競合するだけでなく、Ethena、Hyperliquid、Aave、Uniswapといった取引所とも競合することを目指しています。

このプロジェクトの資金調達メカニズムは非常に興味深く、永久プットオプションが組み込まれています。投資家は資産を預け入れ、0.10ドル相当のFTトークン(投資額1ドルにつき10 FTトークン)を受け取ります。FTトークンはその後ロックされます。投資家はいつでもFTトークンを破棄して、元本の最大100%まで償還することができます。例えば、投資家が10ETHを投資した場合、FTの市場価格に関わらず、いつでも10ETHすべてを償還できます。

このプットオプションには期限がないため、「永久オプション」と呼ばれます。償還金は、調達資金から提供され、監査済みのスマートコントラクトによって管理される、分離されたオンチェーン準備金からプログラム的に決済されます。キューイングとレート制限のメカニズムにより、不正使用を防止しながら支払い能力を確保します。準備金が一時的に不足した場合、償還リクエストは透過的にキューに入れられ、資金が補充されると処理されます。

このメカニズムにより、投資家にとって一貫した 3 つのインセンティブ メカニズムの選択肢が生まれます。

まず、投資家はロックされたトークンを保有し、償還権を保持できるため、プロトコルが成功した場合の利益を受け取ると同時に、下落リスクも回避できます。

第二に、トークンを破棄することで元本を償還することができますが、その後トークンは永久に破棄されます。

あるいは、トークンを中央集権型取引所(CEX)/分散型取引所(DEX)に移管することで資金を引き出すことも可能ですが、引き出し後、償還権は直ちに失効し、Flying Tulipは運用およびトークンの買い戻しのための元本を受け取ります。これにより、強いデフレ圧力が生じます。トークンを売却すると、下落リスクに対する保護が失われます。二次市場の購入者には償還権がありません。この保護は一次市場の売却参加者にのみ適用されるため、リスクプロファイルが異なる2層のトークン構造が形成されます。

この資金調達戦略は、一見矛盾しているように見える問題を解決します。調達された資金はすべて永久プットオプションによって制限されているため、チームは実際にこれらの資金を使用することができず、結果として実際に調達された資金はゼロになります。

代わりに、調達した10億ドルは、年間約4%のリターンを目標とする低リスクのオンチェーン利回り戦略に投資されます。この資金はすぐに利用可能です。この戦略は年間約4,000万ドルを生み出し、運用費用(開発費、人員、インフラ費)、FTトークンの買い戻し(購入圧力の高まり)、そしてエコシステムインセンティブを賄います。

時間の経過とともに、取引、貸付、決済、保険にかかるプロトコル手数料が、追加の買い戻しフローを生み出すでしょう。投資家にとっての経済的なトレードオフは、直接投資で得られたはずの4%の利回りを放棄し、潜在的な値上がりと元本保全を提供するFTトークンを購入することです。基本的に、投資家はFTの価格が購入価格である0.10ドルを下回った場合にのみ、プットオプションを行使します。

利回りは収益源の一つです。レンディングに加え、商品群には自動マーケットメーカー(AMM)、無期限契約、保険、そして継続的な利回りを生み出すデルタ中立型ステーブルコインが含まれています。10億ドルを様々な低リスクDeFi戦略に投資することで4,000万ドルの収益が見込まれるほか、他の商品からも収益が得られる可能性があります。Hyperliquidのような大手無期限契約取引プラットフォームは、1ヶ月で1億ドルの手数料収入を得ており、これはDeFiレンディング(10億ドルの資金に対して5~6%の利回り)の潜在収益のほぼ2倍に相当します。

トークン配分モデルは、これまでのあらゆる暗号通貨資金調達方法とは大きく異なります。従来のICOやベンチャーキャピタル支援プロジェクトでは、通常、トークンの10~30%をチームに、5~10%をアドバイザーに、40~60%を投資家に、そして20~30%を財団/エコシステムに配分します。これらの配分には通常、権利確定期間がありますが、その配分は保証されています。Flying Tulipはローンチ時にトークンの100%を投資家(個人投資家と公的投資家を含む)に配分します。チームと財団は当初トークンを保有しません。チームは、プロトコルの収益分配によって資金が調達され、透明性のあるタイムラインに従って、公開市場での買い戻しを通じてのみトークンを取得できます。プロジェクトが失敗した場合、チームは何も受け取りません。トークン供給は当初100%投資家に割り当てられ、その後、償還が進むにつれて徐々に財団に移管されます。償還されたトークンは永久にバーンされます。トークン供給量は、実際に調達された資金に基づいて常に上限が設定されます。たとえば、5 億ドルが調達された場合、発行される FT トークンは 50 億個のみですが、10 億ドルが調達された場合は、最大 100 億個の FT トークンが発行されます。

この新しいメカニズムは、Cronje氏がYearn FinanceとSonicプロジェクトで個人的に経験した問題に対処することを目的としています。プロジェクト紹介で彼は次のように述べています。「YearnとSonicという2つの大規模トークンプロジェクトの創設者として、トークンがもたらすプレッシャーを痛感しています。トークンはそれ自体が商品です。価格が投資家の初期投資額を下回ると、投資家はプロトコルを犠牲にしてトークン自体に利益をもたらすような短期的な意思決定を行う可能性があります。価格には下限があり、『最悪のシナリオ』でも投資家が投資を回収できることをチームに保証するメカニズムを提供することで、こうしたプレッシャーと運用コストは大幅に軽減されます。」

永久プットオプションは、トークンの仕組みと運用資金を切り離すことで、トークン価格に基づいてプロトコルの決定を下すプレッシャーを排除し、チームが持続可能な製品の構築に集中できるようにします。投資家は保護されると同時に、トークン価格上昇を期待して保有するインセンティブも得られるため、トークンがプロジェクトの存続に及ぼす「生死」への影響を軽減できます。

クロニエ氏のプレゼンテーション資料には、同社の経済モデルを概説する自己強化型成長フライホイールが説明されている。10億ドルの資金を運用とトークン買い戻しに4%配分し、年間4,000万ドルの収益を生み出す。プロトコルの立ち上げにより、取引、貸付、清算、保険を通じて追加手数料が発生し、これらの収益がさらなる買い戻しに使用される。

償還と買い戻しはデフレ的な供給圧力を生み出し、供給量の減少と買い戻し圧力が相まって価格が上昇します。トークン価値の上昇はユーザーと開発者を引きつけ、ユーザー数の増加は手数料の増加をもたらし、さらなる買い戻しの資金となります。そしてこのサイクルが繰り返されます。プロトコルの収益が最終的に初期収益を上回り、プロジェクトが初期資本を超えて自立的に運営できるようになれば、このモデルは成功と言えるでしょう。

投資家は、一方では下落リスクからの保護と機関投資家レベルのリスク管理を実現できます。しかし他方では、実質リターンが年間4%減少し、さらに資金のロックダウンと市場平均を下回るリターンによる資本効率の低下にも直面することになります。このモデルは、FT価格が0.10ドルを大幅に上回る場合にのみ妥当です。

投資家は、一方では下落リスクからの保護と機関投資家レベルのリスク管理を実現できます。しかし他方では、実質リターンが年間4%減少し、さらに資金のロックダウンと市場平均を下回るリターンによる資本効率の低下にも直面することになります。このモデルは、FT価格が0.10ドルを大幅に上回る場合にのみ妥当です。

ファンド運営リスクとしては、DeFiの利回りが4%を下回ること、利回りプロトコル(Aave、Ethena、Sparkなど)の不具合、そして年間4,000万ドルの資金調達が事業運営、競争力のある製品の開発、効果的な自社株買いの実施に十分かどうかなどが挙げられます。さらに、Flying TulipがHyperliquidのような競合相手を追い抜くには、真の流動性ハブとなる必要がありますが、既存のプレイヤーが既に優位に立ち、優れた製品で市場シェアを獲得しているため、これは間違いなく厳しい戦いとなるでしょう。

わずか15名のチームで完全なDeFiテクノロジースタックを構築し、先行者利益率の高い既存のプロトコルと競合することは、実行リスクを伴います。Hyperliquidの執行効率に匹敵するチームはほとんどありません。2024年11月以降、Hyperliquidは8億ドル以上の取引手数料を生み出しています。

Flying Tulipは、クロニエ氏のこれまでのプロジェクト経験を進化させたものです。Yearn Finance(2020年)は、創業者が資金を一切割り当てない(アンドレ氏が自らYFIを管理する必要があった)フェアオファリングモデルの先駆者となり、わずか数か月で資金をゼロから4万ドル以上に成長させ、1か月以内に時価総額11億ドルを超えました。Flying Tulipはゼロチーム資金調達モデルを踏襲していますが、Yearnにはなかった機関投資家による支援(Yearnは自己調達資金ゼロに対し、2億ドル)と投資家保護策が追加されています。

2020年にKeep3rV1が予期せぬベータ版をリリースしたこと(トークン価格が数時間で0ドルから225ドルに急騰)は、監査を受けずに突然リリースすることのリスクを浮き彫りにしました。Flying Tulipは、公開販売前に監査済みで十分に文書化された契約を実装しています。Fantom/Sonicは、トークン価格の上昇圧力に関する経験が、プットオプションモデルの構築に直接影響を与えました。

Flying Tulipは、公正な配分、チームレスな流通、構造化された発行、そして革新的な永久プットオプションの仕組みによる投資家保護など、複数の利点を兼ね備えているように見えます。その成功は、製品自体の品質と、Hyperliquidや中央集権型取引所などの競合他社に慣れたヘビーユーザーから流動性を引き付ける能力にかかっています。

MetaDAO の資金調達キャンペーンは Futarchy からの支援を受けました。

Flying Tulipが投資家保護を再定義したとすれば、MetaDAOは方程式のもう片方、つまり説明責任を再考するものです。MetaDAOを通じて資金調達を行うプロジェクトは、実際に調達した資金を受け取るわけではありません。代わりに、すべての資金はオンチェーンの金庫に保管され、すべての支出は条件付き市場によって検証されます。チームは資金の運用計画を提案する必要があり、トークン保有者はこれらの行動が価値を生み出すかどうかに賭けます。取引は市場の承認を得た場合にのみ完了します。これは、資金調達モデルをガバナンスモデルへと再構築する構造であり、財務管理は分散化され、信頼はコードに置き換えられます。

Umbra Privacyは画期的な事例です。Solanaベースのこのプライバシープロジェクトは、時価総額がわずか300万ドルだったにもかかわらず、1億5000万ドル以上の資金を調達しました。資金は比例配分され、超過分はスマートコントラクトによって自動的に返金されました。すべてのチームトークンはマイルストーン価格に連動しており、創設者はプロジェクトが真に成長した場合にのみ価値を実感しました。最終的に、プロジェクトの価格はローンチ後に7倍に上昇し、市場が低迷している状況でも、投資家は依然として公正で透明性が高く、構造化された投資環境を求めていることを示しています。

MetaDAOのモデルはまだ主流になっていないかもしれないが、暗号通貨がかつて約束していたもの、つまり、規制当局ではなく市場が投資する価値があるものを決定するシステムを復活させた。

暗号通貨の資金調達は、多くの前提が疑問視される段階に入っています。Echoは、取引所との統合がなくても、流通ネットワークがプレミアム評価を獲得できることを実証しました。Flying Tulipは、投資家保護メカニズムが従来のトークン経済に取って代わることができるかどうかを検証しています。

これらの実験の成功は、理論の洗練度よりも、その実装、ユーザーの受容性、そしてメカニズムが市場の圧力に耐えられるかどうかに大きく左右されます。資金調達構造が絶えず変化するのは、チーム、投資家、そしてユーザーの間で未解決の潜在的な対立が存在するためです。それぞれの新しいモデルは、関係者全員の利益のバランスをより良く取ると主張していますが、最終的には、現実の精査に耐えられるかどうかという同じ試練に直面します。

これで議論は終わりです。次回の記事でお会いしましょう。

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

こちらもいかがですか?

Lido は、LDO/wstETH の流動性を使用して自動買い戻しを実装することを提案しました。

CZは「Beyond Borders」は彼の作品ではないと明言している。

6万ビットコインに関わるマネーロンダリング事件の首謀者、銭志民は最長14年の懲役刑に処される可能性がある。

Metaの主任AI科学者が同社を去り、同社のAI戦略の再構築が加速している。