Im Zuge des DeFi-Rückkaufsbooms: Uniswap und Lido geraten in die Kritik wegen „Zentralisierungs“-Vorwürfen

Da immer mehr Plattformen wie Uniswap und Lido Token-Rückkäufe durchführen und die Bedenken hinsichtlich Zentralisierung zunehmen, sehen sich verschiedene Protokolle mit Fragen zu Kontrolle und Nachhaltigkeit konfrontiert.

Während Plattformen wie Uniswap und Lido Token-Rückkäufe einführen, stehen die Protokolle angesichts zunehmender Zentralisierungsbedenken vor Fragen bezüglich Kontrolle und Nachhaltigkeit.

Autor: Oluwapelumi Adejumo

Übersetzung: Saoirse, Foresight News

Am 10. November, als die Verantwortlichen von Uniswap den „UNIfication“-Vorschlag einreichten, las sich dieses Dokument eher wie eine Unternehmensrestrukturierung als ein Protokoll-Update.

Der Vorschlag sieht vor, die bisher nicht aktivierten Protokollgebühren zu aktivieren, die Mittel über eine neue On-Chain-Treasury-Engine zu leiten und die daraus resultierenden Mittel zum Kauf und zur Vernichtung von UNI-Token zu verwenden. Dieses Modell ähnelt klassischen Aktienrückkaufprogrammen aus dem traditionellen Finanzwesen.

Einen Tag später führte auch Lido einen ähnlichen Mechanismus ein. Die dezentrale autonome Organisation (DAO) schlug ein automatisiertes Rückkauf-System vor: Wenn der Ethereum-Preis 3.000 US-Dollar übersteigt und die jährlichen Einnahmen 40 Millionen US-Dollar übersteigen, sollen überschüssige Staking-Erträge für den Rückkauf des Governance-Tokens LDO verwendet werden.

Dieser Mechanismus verfolgt bewusst eine „antizyklische“ Strategie – in Bullenmärkten wird aggressiver zurückgekauft, während in angespannten Marktphasen konservativer agiert wird.

Diese Maßnahmen markieren gemeinsam einen bedeutenden Wandel im DeFi-Sektor.

In den vergangenen Jahren wurde der DeFi-Sektor hauptsächlich von „Meme-Token“ und anreizgetriebenen Liquiditätsaktivitäten dominiert; nun positionieren sich führende DeFi-Protokolle neu und konzentrieren sich auf die grundlegenden Marktfaktoren „Einnahmen, Gebührenabschöpfung, Kapitaleffizienz“.

Doch dieser Wandel zwingt die Branche auch dazu, sich mit einer Reihe schwieriger Fragen auseinanderzusetzen: Wem gehört die Kontrolle, wie wird Nachhaltigkeit gewährleistet und weicht die „Dezentralisierung“ zunehmend einer unternehmerischen Logik?

Die neue Finanzlogik von DeFi

Im Großteil des Jahres 2024 beruhte das Wachstum von DeFi hauptsächlich auf kulturellem Hype, Anreizprogrammen und Liquidity Mining. Die jüngsten Maßnahmen wie „Reaktivierung von Gebühren“ und „Einführung von Rückkaufrahmen“ zeigen, dass die Branche versucht, den Token-Wert enger an die Geschäftsleistung zu koppeln.

Am Beispiel von Uniswap: Die geplante Vernichtung von bis zu 100 Millionen UNI-Token definiert UNI neu – von einem reinen „Governance-Asset“ hin zu einem Asset, das eher einem „wirtschaftlichen Beteiligungsnachweis am Protokoll“ ähnelt – auch wenn ihm der rechtliche Schutz oder das Recht auf Cashflow-Zuteilung von Aktien fehlt.

Das Ausmaß solcher Rückkaufprogramme ist nicht zu unterschätzen. BREAD, Forscher bei MegaETH Labs, schätzt, dass Uniswap bei den aktuellen Gebührenniveaus monatlich Rückkäufe im Wert von etwa 38 Millionen US-Dollar generieren könnte.

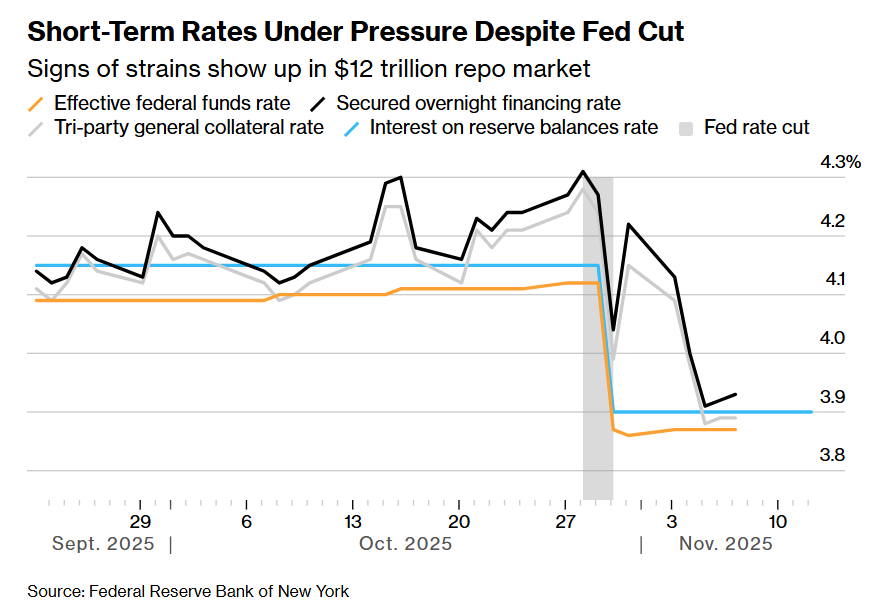

Dieser Betrag übertrifft die Rückkaufgeschwindigkeit von Pump.fun, liegt aber unter dem monatlichen Rückkaufvolumen von Hyperliquid, das etwa 95 Millionen US-Dollar beträgt.

Vergleich der Token-Rückkäufe von Hyperliquid, Uniswap und Pump.fun (Quelle: Bread)

Die Simulationsstruktur des Mechanismus von Lido zeigt, dass jährlich Rückkäufe im Umfang von etwa 10 Millionen US-Dollar unterstützt werden können; die zurückgekauften LDO-Token werden mit wstETH gepaart und in Liquiditätspools eingebracht, um die Handelsliquidität zu erhöhen.

Auch andere Protokolle treiben ähnliche Initiativen voran: Jupiter verwendet 50 % der Betriebseinnahmen für den Rückkauf von JUP-Token; dYdX verteilt ein Viertel der Netzwerkgebühren auf Rückkäufe und Validator-Anreize; Aave arbeitet ebenfalls an einem konkreten Plan, jährlich bis zu 50 Millionen US-Dollar aus der Treasury für Rückkäufe einzusetzen.

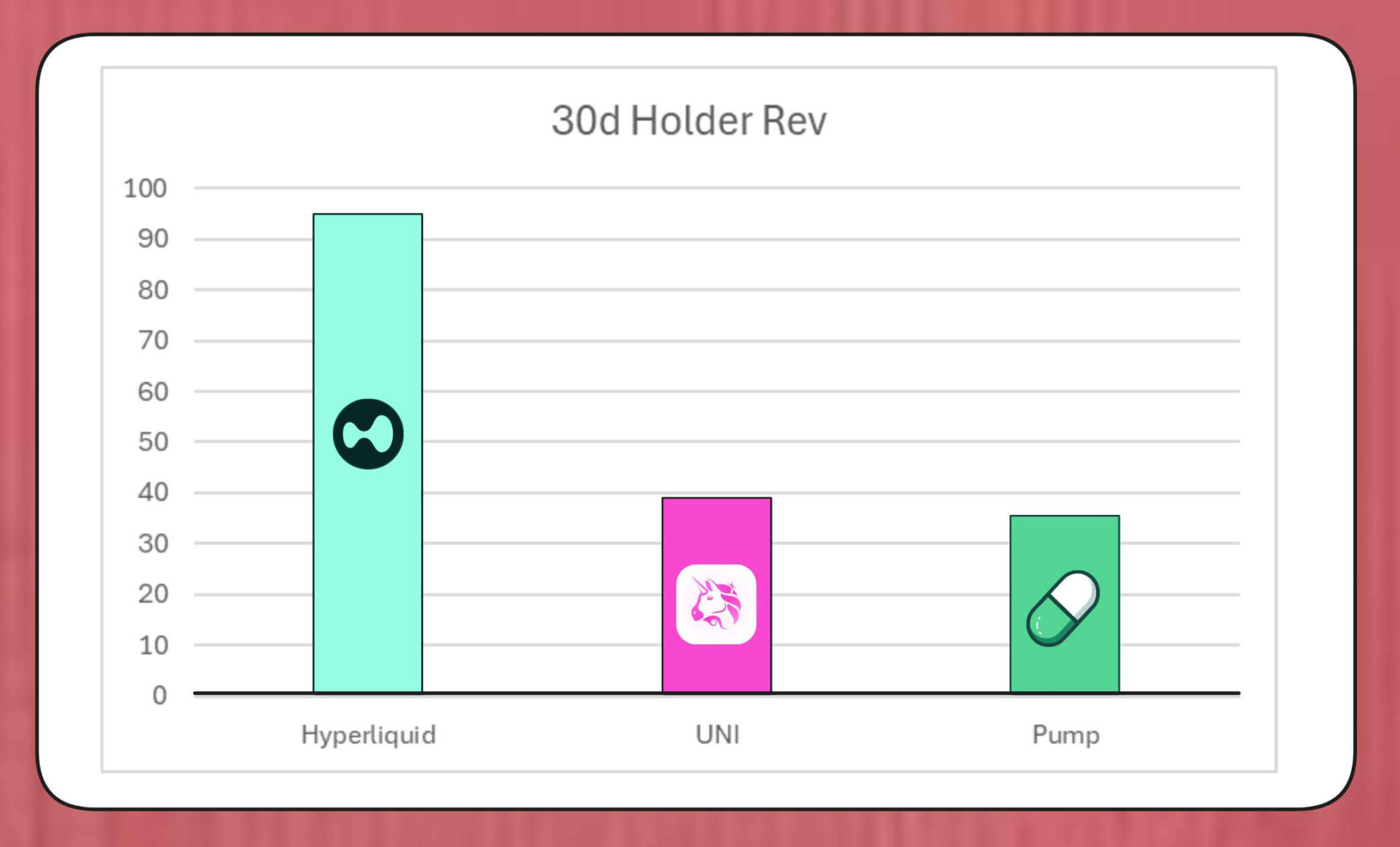

Laut Daten von Keyrock sind die an einkommensgebundene Tokenhalter ausgeschütteten Dividenden seit 2024 um mehr als das Fünffache gestiegen. Allein im Juli 2025 werden die Ausgaben oder Zuteilungen der Protokolle für Rückkäufe und Anreize voraussichtlich etwa 800 Millionen US-Dollar betragen.

Einnahmen der DeFi-Protokollinhaber (Quelle: Keyrock)

So fließen heute etwa 64 % der Einnahmen der führenden Protokolle an die Tokenhalter zurück – ein deutlicher Kontrast zum früheren Zyklus, in dem „Reinvestition vor Ausschüttung“ Priorität hatte.

Hinter diesem Trend steht ein neuer Konsens in der Branche: „Knappheit“ und „regelmäßige Einnahmen“ werden zum Kern der DeFi-Wertnarrative.

Die Institutionalisierung der Token-Ökonomie

Die Rückkaufswelle spiegelt die zunehmende Verschmelzung von DeFi und institutionellem Finanzwesen wider.

DeFi-Protokolle beginnen, traditionelle Finanzkennzahlen wie „Kurs-Gewinn-Verhältnis“, „Ertragsgrenzwerte“ und „Nettoverteilungsrate“ zu verwenden, um Investoren Wert zu vermitteln – diese Investoren bewerten DeFi-Projekte zunehmend wie Wachstumsunternehmen.

Diese Annäherung bietet Fondsmanagern eine gemeinsame Analysesprache, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich: Das ursprüngliche Design von DeFi sah keine institutionellen Anforderungen wie „Disziplin“ oder „Informationsoffenlegung“ vor, doch nun muss die Branche diesen Erwartungen gerecht werden.

Bemerkenswert ist, dass die Analyse von Keyrock bereits darauf hingewiesen hat, dass viele Rückkaufprogramme stark von den bestehenden Treasury-Reserven abhängen und nicht von nachhaltigen, regelmäßigen Cashflows.

Dieses Modell kann den Tokenpreis kurzfristig stützen, wirft jedoch langfristige Fragen zur Nachhaltigkeit auf – insbesondere in einem Marktumfeld, in dem „Gebühreneinnahmen zyklisch sind und oft mit steigenden Tokenpreisen korrelieren“.

Darüber hinaus meint Blockworks-Analyst Marc Ajoon, dass „selbstbestimmte Rückkäufe“ in der Regel nur begrenzte Auswirkungen auf den Markt haben und bei fallenden Tokenpreisen dazu führen können, dass Protokolle nicht realisierte Verluste erleiden.

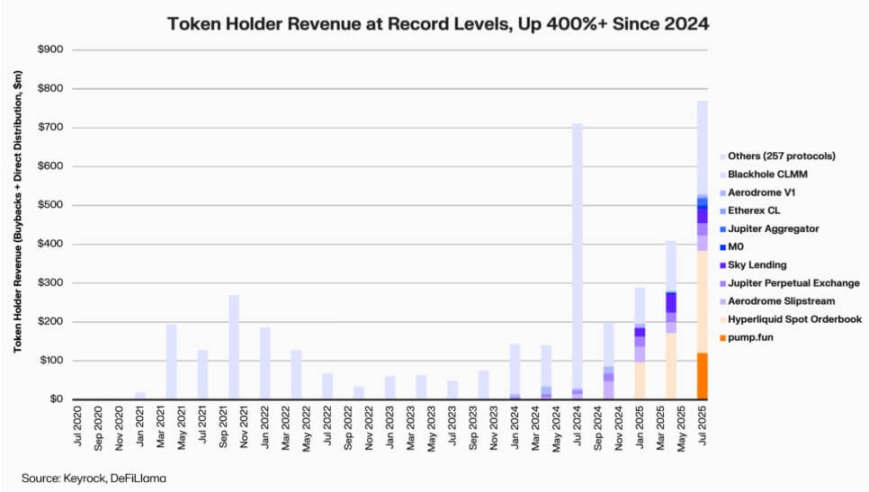

Vor diesem Hintergrund plädiert Ajoon für die Einführung eines „datengetriebenen, automatisch anpassbaren Systems“: Bei niedriger Bewertung werden Mittel zugewiesen, bei schwachen Wachstumsindikatoren wird auf Reinvestition umgestellt, um sicherzustellen, dass Rückkäufe die tatsächliche operative Leistung widerspiegeln und nicht spekulativem Druck folgen.

Er erklärt:

„In ihrer jetzigen Form sind Rückkäufe kein Allheilmittel... Aufgrund der ‚Rückkauf-Narrative‘ stellt die Branche sie blind über andere Wege, die möglicherweise höhere Renditen bringen könnten.“

Jeff Dorman, Chief Investment Officer bei Arca, vertritt eine umfassendere Sichtweise.

Er argumentiert, dass Unternehmensrückkäufe die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduzieren, Token jedoch in speziellen Netzwerken existieren – ihr Angebot kann nicht durch traditionelle Restrukturierungen oder Übernahmen kompensiert werden.

Daher kann die Vernichtung von Token das Protokoll in Richtung eines „vollständig verteilten Systems“ vorantreiben; das Halten von Token ermöglicht jedoch Flexibilität für die Zukunft – falls Nachfrage oder Wachstumsstrategien dies erfordern, kann jederzeit eine neue Emission erfolgen. Diese Dualität macht Kapitalallokationsentscheidungen im DeFi-Bereich einflussreicher als im Aktienmarkt.

Neue Risiken treten auf

Die finanzielle Logik von Rückkäufen ist zwar einfach, ihre Auswirkungen auf die Governance sind jedoch komplex und weitreichend.

Am Beispiel von Uniswap: Der „UNIfication“-Vorschlag sieht vor, die operative Kontrolle von der Community Foundation auf die private Einheit Uniswap Labs zu übertragen. Diese Tendenz zur Zentralisierung hat Analysten alarmiert, die befürchten, dass damit die hierarchischen Strukturen, die dezentrale Governance eigentlich vermeiden sollte, nachgebildet werden.

Dazu merkt DeFi-Forscher Ignas an:

„Die ursprüngliche Vision der Dezentralisierung von Kryptowährungen steht vor großen Herausforderungen.“

Ignas betont, dass diese „Zentralisierungstendenz“ in den vergangenen Jahren immer deutlicher wurde – das typischste Beispiel: DeFi-Protokolle verlassen sich bei Sicherheitsproblemen oft auf „Notabschaltungen“ oder „beschleunigte Entscheidungen durch das Kernteam“.

Seiner Ansicht nach liegt das Kernproblem darin, dass selbst wenn „Machtkonzentration“ wirtschaftlich sinnvoll ist, sie Transparenz und Nutzerbeteiligung beeinträchtigt.

Befürworter entgegnen jedoch, dass diese Machtkonzentration eher eine „funktionale Notwendigkeit“ als eine „ideologische Entscheidung“ sei.

Eddy Lazzarin, Chief Technology Officer von a16z, beschreibt das „UNIfication“-Modell von Uniswap als „Closed-Loop-Modell“ – in diesem Modell fließen die Einnahmen aus der dezentralen Infrastruktur direkt an die Tokenhalter.

Er ergänzt, dass die DAO weiterhin das Recht behält, „für zukünftige Entwicklungen neue Token auszugeben“, um so ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und finanzieller Disziplin zu schaffen.

Die Spannung zwischen „verteilter Governance“ und „Entscheidungen auf Ausführungsebene“ ist kein neues Problem, doch ihre finanziellen Auswirkungen sind heute deutlich größer.

Derzeit verwalten die führenden Protokolle Treasury-Bestände im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar, und ihre strategischen Entscheidungen können das gesamte Liquiditätsökosystem beeinflussen. Mit der zunehmenden Reife der DeFi-Ökonomie verlagert sich der Fokus der Governance-Diskussionen daher von der „Idee der Dezentralisierung“ hin zu den „tatsächlichen Auswirkungen auf die Bilanz“.

Der Reifetest für DeFi

Die Welle der Token-Rückkäufe zeigt, dass Decentralized Finance sich von der „freien Experimentierphase“ zu einer „strukturierten, kennzahlengetriebenen Branche“ entwickelt. Die einst prägende „freie Erkundung“ wird zunehmend durch „Transparenz der Cashflows“, „Leistungsnachweise“ und „Ausrichtung der Investoreninteressen“ ersetzt.

Doch mit der Reife entstehen auch neue Risiken:

- Die Governance könnte sich in Richtung „zentraler Kontrolle“ verschieben;

- Regulierungsbehörden könnten Rückkäufe als „tatsächliche Dividenden“ betrachten und Compliance-Streitigkeiten auslösen;

- Teams könnten ihren Fokus von „technologischer Innovation“ auf „Finanzengineering“ verlagern und dabei die Entwicklung des Kerngeschäfts vernachlässigen.

Die Nachhaltigkeit dieses Wandels hängt von den Entscheidungen auf Ausführungsebene ab:

- Ein „programmatisches Rückkaufmodell“ kann durch On-Chain-Automatisierung Transparenz schaffen und den dezentralen Charakter bewahren;

- Ein „selbstbestimmter Rückkaufram“ lässt sich zwar schneller umsetzen, könnte jedoch Glaubwürdigkeit und rechtliche Klarheit beeinträchtigen;

- „Hybridsysteme“ (die Rückkäufe an messbare, überprüfbare Netzwerkmetriken koppeln) könnten einen Kompromiss darstellen, doch bisher gibt es nur wenige Beispiele, die sich in der Praxis als „resilient“ erwiesen haben.

Die Entwicklung der DeFi-Token-Rückkäufe (Quelle: Keyrock)

Doch eines ist klar: Die Interaktion zwischen DeFi und traditionellem Finanzwesen geht längst über „bloße Nachahmung“ hinaus. Heute integriert der Sektor, während er seine „Open-Source-Basis“ beibehält, zunehmend Prinzipien des Unternehmensmanagements wie „Treasury-Management“, „Kapitalallokation“ und „Bilanzdisziplin“.

Token-Rückkäufe sind der Inbegriff dieser Verschmelzung – sie verbinden Marktverhalten mit wirtschaftlicher Logik und treiben die Transformation der DeFi-Protokolle zu „eigenfinanzierten, einkommensorientierten Organisationen“ voran: verantwortlich gegenüber der Community, gemessen an „Ausführungsergebnissen“ statt an „Ideologie“.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Aethir × SACHI Partnerschaftsankündigung: Die nächste Generation des Web3-Gamings antreiben

Memecoins am Boden: Wagen Sie es, $DOGE, $PEPE, $PENGU zum Tiefstpreis zu kaufen? Preisanalyse

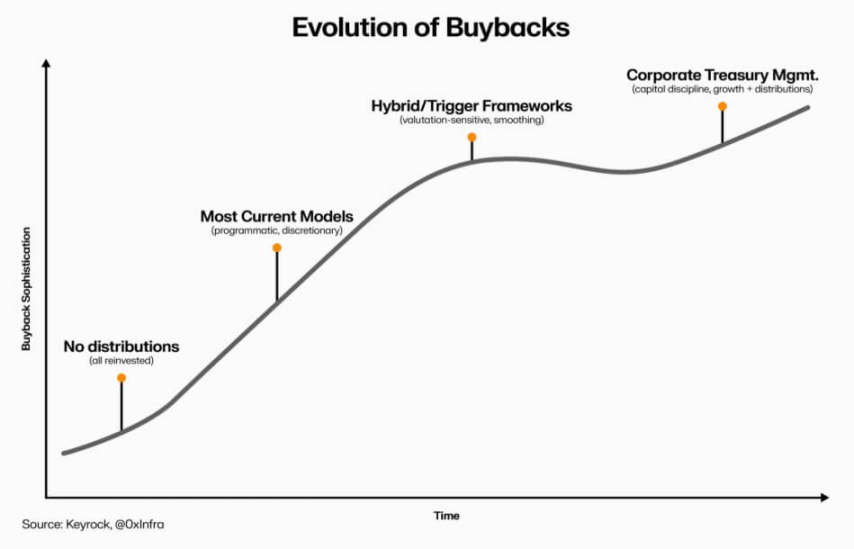

Der 12-Billionen-Finanzierungsmarkt steht vor einer Krise! Institutionen fordern die Federal Reserve auf, die Rettungsmaßnahmen zu verstärken.

Die Finanzierungskosten an der Wall Street steigen, was auf eine angespannte Liquiditätssituation hinweist. Obwohl die Federal Reserve im Dezember die Bilanzverkürzung stoppen wird, halten Institutionen dies für nicht ausreichend und fordern die Federal Reserve auf, so bald wie möglich Anleihen zu kaufen oder kurzfristige Kredite zu erhöhen, um den Druck zu lindern.